現場監督が他の現場と掛け持ちみたいで、うちの現場をちゃんと見てくれているのか心配…

複数現場体制は珍しくありません。現場の実情を知ることで、施主としての備えができますよ!

現場監督が複数の現場を担当することは珍しくありませんが、その分チェックが甘くなるリスクも潜んでいます。

本記事では、現場管理の実態と起こりうるトラブル、そして施主がとるべき具体的な対応策について解説します。

この記事を読むとわかること

- 現場監督が複数現場を掛け持つ理由

- 忙しい現場で起きやすい施工ミス

- 施主と監督の間に専門家を置くメリット

この記事の監修者

現場監督が複数現場を掛け持つ理由と実態

現場監督が、複数の現場を掛け持つ理由や実態を紹介します。

順番に見ていきましょう。

住宅会社の採算構造と人員配置

現場監督が複数の現場を担当する背景には、住宅会社側の「人件費を抑えたい構造的な事情」があります。

現場監督が複数の現場を担当する、住宅会社側の事情は下記のとおりです。

現場監督が複数の現場を担当する理由

- 一人あたりの担当数を増やすことで人件費を分散

- 管理費用を削り、販売価格や利益率を確保

- 人手不足により「任せられる人」に負担集中

結果として、監督のスケジュールが過密になり、現場ごとの対応が薄くなりがちです。

担当数が多くなる典型的な現場パターン

特に建売・分譲・ローコスト系の住宅会社では、1人で4〜5現場を見ていることもあります。

一人の現場監督が、複数の現場を持つことにより起こる事態は下記のとおりです。

担当数が多くなると起こること

- 複数の着工・上棟・完成が同時に重なる

- 各現場に平均して1日1〜2時間程度しか滞在できない

- 複数エリアの移動で「現場を見る時間」が圧迫される

見ているようで「見る時間が足りていない」のが現実です。

監督の業務内容と時間配分

現場監督の仕事は現場確認だけでなく、事務作業・発注・調整など、下記のように多岐にわたります。

現場監督の業務内容

- 材料や職人の手配、工程調整などの電話対応

- 写真撮影や書類作成に追われる日も多い

- 現場での細部チェックに時間を割けないケースも

業務過多によって、肝心の施工確認が「後回し」になってしまうこともあります。

監督は多忙ですが、だからこそ現場の実態を知ることが、施主にとっての第一歩になりますね!

チェックが行き届かなくなる理由

現場監督が複数の現場を持つと、チェックが行き届かなくなります。

一つずつ紹介します。

「見に来たけど見る時間がない」実態

現場監督が来ている=チェックされている、とは限りません。

下記のように、現実には「来ただけ」で精査できていないケースもあります。

精査できていないケース

- 同日に複数現場を巡回しており滞在時間が短い

- 職人や施主との打ち合わせで時間が終わることも

- 細部の施工確認まで手が回らない

「見に来た安心感」で思考停止せず、内容を確認する意識が大切です。

職人頼みで進む現場と責任の所在

実際の施工は職人任せになりがちで、監督が詳細をチェックできないまま工事が進行することもあります。

職人任せで、工事が進行した場合のデメリットは下記のとおりです。

職人任せで工事が進行した場合のデメリット

- 「この人たちなら大丈夫」という職人依存

- 仕様変更や追加指示が現場に伝わらないケース

- 問題が発生しても「誰の責任か」が曖昧になりがち

現場での伝達不足は、ミスの大きな要因となります。

書類と写真だけで判断する管理の限界

書類や工事写真の管理で施工品質を判断する会社もありますが、それだけでは見えないことも多くなっています。

下記は、書類と写真だけでの判断では安心できない理由です。

書類と写真だけで判断する管理の限界

- 写真は“都合の良い部分”だけ撮られることが多い

- 書類は提出用で、現場の実態と異なる場合もある

- 見えなくなる部分(配筋・断熱など)は特に要注意

「書類がある=大丈夫」ではなく、自分の目でも確認する意識を持ちましょう。

“監督が来た”ではなく、“何を見て何を判断したか”が重要です。形式的な管理には要注意ですね!

あわせて読みたい

起きやすい具体的な施工ミスとその背景

忙しい現場で起きやすい施工ミスを具体的に紹介します。

忙しい現場で起きやすい施工ミス

- 忙しい現場で頻発する基礎施工ミス

- 工期優先で後回しにされる断熱・防水

- 指示漏れ・伝達ミスによる図面との相違

一つずつ見ていきましょう。

忙しい現場で頻発する基礎施工ミス

基礎工事は見えなくなる部分が多く、ミスが起きても気づきにくい工程です。

忙しい現場では、特に下記のような確認不足が目立ちます。

忙しい現場で頻発する基礎施工ミス

- 鉄筋のかぶり厚不足やズレ

- 補強筋の設置忘れ

- 確定図面ではなく、打合せ段階の図面での施工

これらは後から修正が難しく、建物の安全性に直結します。

工期優先で後回しにされる断熱・防水

「仕上げれば見えなくなる」工程ほど、急ぎの工期の中で軽視されがちです。

工期優先で後回しにされる箇所は、下記のとおりです。

工期優先で後回しにされる断熱・防水

- 断熱材の隙間・厚み不足

- 防水シートのたるみや重なり部分の寸法不足

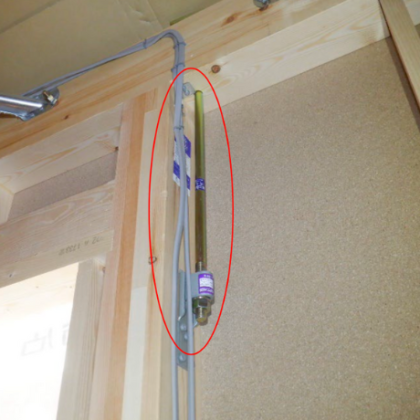

- 配管、配線貫通部の防水処理

こうした不備は、引き渡し後に「結露」「雨漏り」として現れます。

指示漏れ・伝達ミスによる図面との相違

監督の時間不足や伝達不足により、図面通りに施工されていないケースも見受けられます。

指示漏れや伝達ミスにより、下記のような事例が起こります。

指示漏れ・伝達ミスにより起こる事例

- 間柱や補強金物の設置忘れ

- 開口部・配管位置の間違い

- 最終確定図面への差し替え忘れ

忙しい現場では、設計図をしっかり確認せず「いつものやり方」で進めてしまうことがあります。

施工ミスの多くは“忙しさ”と“確認不足”から生まれます。だからこそ現場での丁寧な確認が欠かせません。

あわせて読みたい

施主が感じる「現場不信」のリアル

ここでは、施主が現場に対して不信に感じる事例を紹介します。

順番に見ていきましょう。

監督が誰かも分からないまま進行

着工後に「誰が現場を見てくれているのか分からない」という声は意外に多いものです。

監督が誰かも分からないまま、下記のように進行するケースもあります。

監督が分からないまま進行するケース

- 着工後に担当監督が変更されているケースもある

- 現場で職人だけに会い、監督とは顔を合わせていない

- 質問しても住宅会社の窓口経由で返事が来る

“顔の見えない管理”が、施主の不安を大きくします。

工事写真を見ても安心できない理由

住宅会社から渡される写真帳や工事レポートがあっても、それだけで安心はできません。

工事写真やレポートだけでは安心できない理由は、下記のとおりです。

工事写真やレポートだけでは安心できない理由

- 何が正しくて何がダメなのか分からない

- 撮影の目的やタイミングが不明確である

- 欠陥があっても写真には写らないこともある

「情報はあるけど、判断ができない」ことが、さらなる不信感を生みます。

「大丈夫です」の一言では納得できない

気になることを聞いても、現場からは「大丈夫です」としか返ってこないこともあります。

下記のように説明が少なく、不満に感じる場合もあります。

説明が少なく不満に感じるケース

- 詳細を聞いても専門用語でかわされる

- 担当者が自信を持って答えられない

- 不具合を指摘しても「気にしすぎ」と返される

このような対応が、施主の「信頼貯金」をじわじわと削っていきます。

“不安の原因は現場の見えなさ”にあります。だからこそ、確認できる手段を持つことが大切なんですね!

現場の見えない部分にどう備えるか?

現場が見えない部分に対して、施主側も対策が必要です。

順番に紹介します。

現場日誌・工程写真を具体的に確認する

住宅会社や監督が管理している現場記録を、施主側からもチェックすることが重要です。

下記のように、施主から住宅会社に依頼してチェックも可能です。

現場日誌・工程写真のチェック

- 配筋・断熱・防水など“見えなくなる部分”の写真を依頼

- 工程に紐づいた記録(どの日に何をしたか)を確認

- 撮影日時・位置の記録があるかもチェックポイント

形式的な書類ではなく、実際の内容に目を向けましょう。

進捗に合わせて施主自身が現場確認する工夫

忙しい中でも、タイミングを決めて現場に足を運ぶことで、確認できることが増えます。

施主自身が下記のように現場確認をしていきましょう。

施主側からの現場確認

- 基礎打設前、上棟後、断熱施工前が要チェック

- 監督と日時を合わせて現場立ち会いを依頼

- 「見る視点」を持って現場を見ることで得られる安心感

「現場を見るのは失礼かも…」と思わず、家づくりの主役として動きましょう。

疑問点を可視化して記録に残す方法

「気になること」は、忘れないうちに可視化し、後から確認できるようにしておくと効果的です。

記録に残す方法は下記のとおりです。

記録に残す方法

- スマホで気になった部分を撮影・メモする

- 質問は口頭ではなくメール・チャットで残す

- 回答は「誰が・いつ・どう説明したか」も記録する

言った言わないを防ぐためにも、記録化が大きな武器になります。

家づくりは“現場に任せる”から“一緒に確認する”時代へ。施主の関わりが、家の品質を守る第一歩です!

あわせて読みたい

管理体制の限界を補う第三者視点の活用法

現場監督の管理体制だけでは限界があるため、第三者検査も活用した対策も検討しましょう。

順番に紹介します。

監督任せにしない“並走”の意味

現場監督が多忙で現場に常駐できない現実がある以上「監督に任せきりにしない仕組み」を整えることが大切です。

下記のように、仕組みを整えていきましょう。

監督に任せきりにしない仕組み

- チェックを補助する“もう一人の目”を持つ

- 疑問や指摘があるときに相談できる窓口を確保する

- 施主と現場の“橋渡し役”としての機能も担う

「並走者」がいることで、現場の緊張感と透明性が高まります。

施主と監督の間に専門家がいるメリット

第三者の専門家が間に入ることで、現場監督と施主の間の「温度差」や「言いにくさ」が解消されやすくなります。

施主と監督の間に専門家がいるメリットは下記のとおりです。

専門家がいるメリット

- 施主の代わりに専門用語を読み解き、要点を整理できる

- 現場監督に直接聞きにくいことも、代わりに確認する

- 不具合の“指摘役”ではなく、“通訳”として機能する場面も多くなる

専門家の役割は「対立」ではなく「調整と可視化」です。

問題発見よりも“安心の裏付け”としての検査

第三者検査の価値は、「ミスを探す」よりも「問題がないことを証明する」という側面にもあります。

安心の裏付けとして、第三者検査は下記のような活用も活用も可能です。

第三者検査の価値

- 何もなければ「安心材料」として記録に残る

- 気になる点があっても“早期発見”で対応できる

- 将来的に売却や修繕時にも“裏付け資料”になる

検査は「疑ってかかる」のではなく、「確認して納得する」ためのプロセスです。

第三者の目は、現場のミスを防ぐだけでなく、施主の安心を“見える形”にするために活用できます!

あわせて読みたい

施主の現地確認や第三者検査により安心できる家づくりをしましょう

現場監督の複数現場掛け持ちは、住宅業界ではよくある事例です。

しかし、それにより施工品質の見逃しや確認不足が起きやすくなるのも事実です。

施主として、現場の流れや実情を理解し、自らも情報収集や確認行動を取ることで、より安心して家づくりを進めていけるでしょう。

施主も任せきりにせず、確認行動を取るか第三者の検査を入れることが必要なのですね。

任せきりにせず、“確認する姿勢”を持つことが、家づくりの安心につながりますよ!

ホームインスペクションや家づくりに関するお悩みがあれば、まずはお気軽にお問合せください。